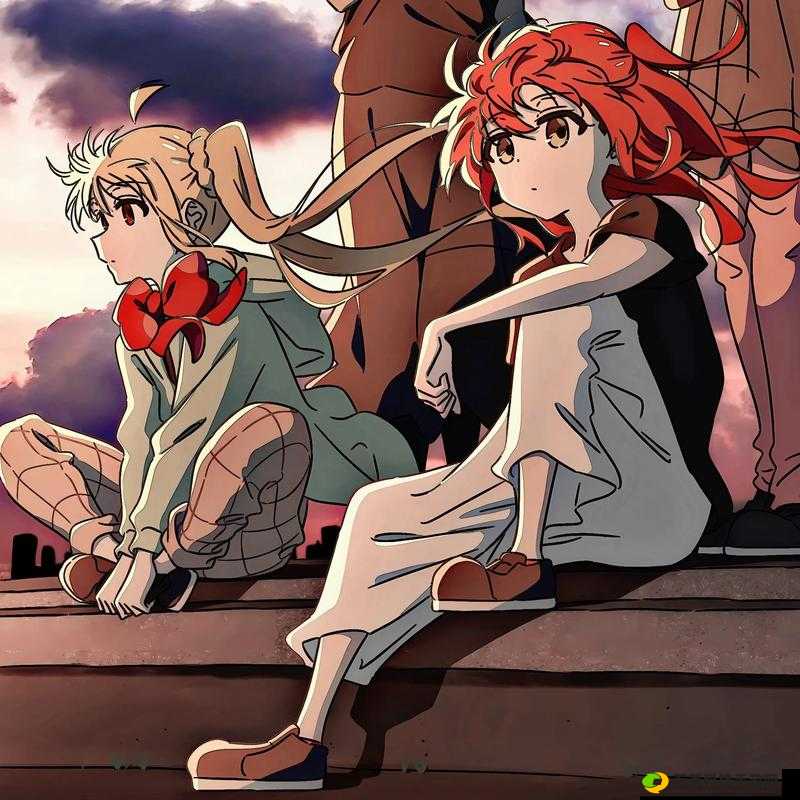

尖叫级孤独美学!这些“我不属于这里”的图片,拍出我的破碎感哭到崩溃!

Why We Love The Loneliness?

当镜头对准空荡的站台,或是人群边缘独自徘徊的身影,总能触碰到某种共通的躁动。这种“我不属于这里”的错位感,在数字化生存的当下,反而成了年轻人争相收藏的情绪图鉴。从ins爆款滤镜到短视频热门话题,构图里的孤独感正在成为一种新的视觉语言,它不再是场景的附属品,而是故事的核心叙事。

🔍 拍摄这系列的3个黄金法则

-

留白即留痕

别急着塞满画面!刻意让主体占据1/3以下,用大面积空旷区域暗示心理距离。例如阶梯尽头的单人侧影、书店玻璃窗倒映的半张脸,留白处仿佛漂浮着无数未说出口的字句。 -

光影是无声的旁白

侧光剪影能制造神秘感,而逆光则天然自带忧伤滤镜。试过清晨玻璃房的透光效果吗?晨光漫射在沙发椅背的线条,就像某种看不见的挥手告别。 -

细节决定氛围生死

耳机线垂落在咖啡桌边缘、雨伞骨渗出一滴水珠、列车座位卡的背面反光——这些微小物件总在说:有人来过,却从未停留。

🌈 这5种场景让你的灵魂出画

▶ 水面倒影的镜像分裂

湖面倒映着陌生人的行走轨迹,现实与虚像构成时空裂隙。记得用慢速快门拉长波纹,那些拖尾的光影会比实物更真实。

▶ 窗台内外的凝视

玻璃成了天然的隔离带,室内打光形成晕染效果,室外延时拍摄的车轨就像永不停歇的思绪。这种双向凝视,正是对存在感的终极叩问。

▶ 公共设施的使用暴力

自动贩卖机被硬币卡住的瞬间、贴着寻物启事的破旧公告栏、甚至公园长椅的铁锈纹理——当物品暴露出过度使用的痕迹,本身就自带荒谬诗学。

💥 后期别踩这3个大雷

-

滤镜过猛会杀死颗粒感

别迷信预设包!适度降低饱和度反而能保留胶片颗粒质感,特别适合表现情绪的毛玻璃状态。 -

模糊边界要精确

手持晃动与运动模糊完全不同!当街拍对象的半张脸陷入马赛克,才会让画面产生“擦身而过”的宿命感。 -

暗角不宜过于平均

强行拉出圆形暗角容易显得做作,建议用梯形过渡让画面呼吸感更自然。

When the camera speaks...

这些“我不属于这里”的视觉符号,早已突破了自拍纪录的原始功能。当我们用镜头持续记录那些边缘感瞬间,或许正是在拼凑另一个时空里的隐形自己。下次举起设备时,不妨让取景器多留些空隙——毕竟真正打动人心的画面,往往来自我们始终无法完全掌握的留白处。