异地S命令M任务表背后的荒诞:我们是否正在将爱情量化成打卡?

凌晨三点的社交平台总是藏着无数emo时刻。最近,一条“异地S命令M任务表”的词条突然冲上热搜榜,配着粉色心形贴纸和感叹号的评论区,藏着少女们又甜又苦的叹息。有人说这份任务表让他们和异地恋对象破镜重圆,也有人在深夜@同城发际线、csgo和nba1的游戏界面截图,质问“到底是要谈恋爱还是组开黑小队”。

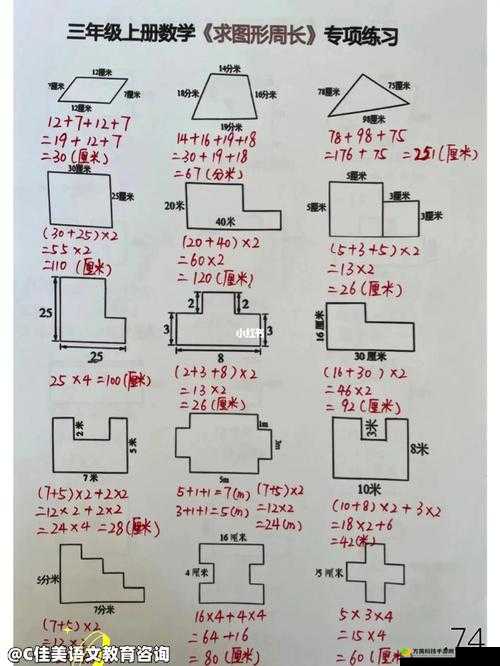

这份所谓的异地恋爱生存指南,仔细看来不过是张密密麻麻的打卡表格。从早安晚安的高频词到每周固定视频时长,再到周末必须完成的指定动作——比如让对方描述家乡奶茶店的招牌口味,或是互寄两地特产包装袋。看着表中用红色标记的"每日必做""每周必做",我不禁想起去年双十一熬夜剁手的购物车,原来我们早已将心跳当成包裹,等待物流状态更新。

当告白变成货架清单

现在的年轻人似乎总有办法把最柔软的向往硬生生改成最机械的操作。去年情人节我收到的不是巧克力而是代币,一串闪烁的数字里装着我们共同的周年纪念。这份在异地情侣间疯传的表格更是把感情切割成可量化的零件,用效率管理的理念规划人类最原始的情感需求。

记得刚读大学那年,班上最要好的姑娘在寒潮里等了三小时只为给男友递张涂着彩色蜡笔的明信片。如今异地恋情侣的效率高多了,App记录的同城定位出现重叠10秒就足以刷屏朋友圈。那份表格里规定要互相发送10秒以上定位的要求,在我看来简直像强迫症患者照镜子的仪式——精确到秒数的心跳,终究失去了最真实的韵律。

数据里藏着的真心计数器

有姑娘说,正是靠这份任务表熬过了最苦的异地寒冬。每天睡前打开手机检查今日任务完成度,就像给自己颁发表彰状的深夜仪式。但上周我在健身房看见戴着运动手环的男孩,对着智能手表反复核对自己的步数,像在完成马拉松运动员的KPI,那份执着让我想起穿白大褂检测土壤样本的地质学家。

有趣的是那份表格里最让人眼睛发亮的惩罚机制。有姑娘在豆瓣发帖晒出自己的"违规记录",被惩罚写下1000字对家乡美食的告白。那通宵写的忏悔录里,我读到了比任何数据都真实的衷肠。当爱情必须用200字限制的文本框来认错,那些未经修饰的真心话反而像剥开糖纸的棉花糖,来不及消化就化开了。

情感时代的牛皮癣广告

这份表格在社交平台疯狂传播时,我注意到评论区总有人艾特对象发截图。那些@的符号连着红色字体,像夜班印刷机流水线下来的传单。凌晨三点,我看着手机屏幕反光里自己的眼睛,突然觉得这份所谓的经营指南,不过是一张换着花样的牛皮癣广告。

真正让人颤抖的是那份表格里精致的惩罚机制。有人说接受惩罚时比约会还期待,像收到快递的网购狂人。但我总在想,那些被要求连续三天写下家乡特产制作过程的情侣,会不会在某天突然觉得,恋爱就像订单系统待接单的客服,手机震动就是客服中心的铃声。

都市人在恋爱中的内卷狂欢

这份表格最荒诞的设定,是把两地时差变成某种战略资源。有人在深夜11点强行视频,只为凑齐"双城双时差"的打卡项。这让我想起过春节时那些为抢红包熬夜的年轻人,将最私密的情感寄托在商城积分里。当异地变成某种勋章,修改时区的设置页仿佛变成篆刻店,用数据在时空中刻下存在感的浮雕。

最让我心颤的是那些把任务表打印成周历的姑娘。泛黄纸张上褪色的铅笔划痕,让我想起老式挂历撕掉的日子——那些被表格标注的红色记号,倒像时钟塔顶掉落的齿轮,精准却不含温度。都市人正在用精确到秒数的管理系统,重新定义着那句"离得再远,也要见"的承诺。